5. L’INFECTION PAR LE VIH

5.1. RAPPELS

Le

S.I.D.A. pédiatrique, décrit pour la première fois en 1983,

concerne les enfants de moins de 13 ans infectés par le

Virus de l'Immunodéficience Humaine, V.I.H..

En décembre 1999, l'O.M.S. estimait que 1,3 millions

d'enfants étaient infectés à travers le

monde.

La

maladie de l'enfant, dans sa présentation clinique et ses

caractéristiques biologiques, est souvent très proche de

celle de l'adulte. La réplication continue du V.I.H.

aboutit, dans un délai variable, au même type de déficit

immunitaire, avec des conséquences infectieuses, viscérales

et néoplasiques.

Le S.I.D.A.

pédiatrique présente néanmoins des

particularités :

- A l'inverse de l'adulte,

l'enfant infecté par la mère a un système immunitaire

immature.

- Une forme précoce est développée par 10 à 15 % des

enfants quelques mois après la naissance. Elle est

caractérisée par un déficit immunitaire sévère et des

conséquences infectieuses, souvent associés à une

encéphalopathie.

- La forme lentement évolutive concerne les enfants ne

développant pas de déficit immunitaire sévère

rapide.

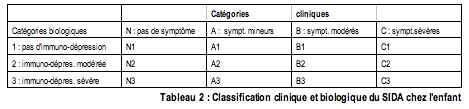

Une classification clinique et

biologique du S.I.D.A. pédiatrique a été mise au point en

1996 : elle tient compte à la fois des symptômes

cliniques et du bilan immunitaire de l'enfant.

Cinq

ans après, cette classification montre déjà ses limites. En

effet, une fois que le développement d'un symptôme a classé

un enfant dans une catégorie, aucun retour à la catégorie

précédente n'est autorisé même lorsque les signes cliniques

ont disparu. Ceci est peu compatible avec le progrès actuel

des thérapeutiques.

5.2.

MANIFESTATIONS BUCCO-DENTAIRES

5.2.1. Classification

(1999).

Groupe

1 : lésions fréquemment associées

- Candidoses :

pseudomembraneuse, érythémateuse ou chéïlite angulaire

- Infection à Herpes Simplex Virus

- Erythème gingival linéaire (ancienne gingivite à V.I.H.)

- Pathologies des glandes salivaires : hypertrophie uni- ou

bilatérale des glandes salivaires majeures

- Ulcérations aphteuses récidivantes : aphte mineur, majeur

ou herpétiforme.

Groupe 2 : lésions moins

fréquemment associées

- Infections bactériennes des

tissus buccaux

- Pathologies parodontales : gingivite ulcéro - nécrotique,

parodontite ulcéro - nécrotique, stomatite nécrotique

- Dermatite séborrhéique

- Infections virales : Cytomégalovirus, Papillomavirus

humain, Molluscum contagiosum,

Virus

varicelle-zona

- Xérostomie

Groupe 3 : lésions fréquentes

dans l'infection à V.I.H. mais rares chez les enfants

- Néoplasmes : sarcome de

Kaposi, lymphome non hodgkinien

- Leucoplasie villeuse

- Ulcérations liées à la tuberculose

5.2.2. Les manifestations dentaires

5.2.2.1.

Les caries dentaires

Elles sont :

- Plus fréquentes en denture

temporaire qu'en denture permanente.

- Localisées de façon préférentielle sur les dents

temporaires, mais en denture mixte.

- Touchent toutes les dents de l'arcade, sans localisation

prédominante.

- Plus fréquentes chez les enfants infectés par le VIH.

Les facteurs favorisants sont

les suivants :

- Les habitudes alimentaires

sont moins contrôlées par les parents.

- L'hypernutrition

- Certaines médications sucrées ont un rôle dévastateur sur

les dents.

- Les pathologies salivaires peuvent être une explication à

l'augmentation bactérienne dans la salive : elles

entraîneraient une diminution directe de la fonction

salivaire et une stimulation des facteurs cariogènes .

- L'infection à V.I.H. en tant que telle ne semble pas

intervenir dans la pathogénie carieuse de ces enfants.

5.2.2.2. Les anomalies dentaires

Les auteurs s'en tiennent à

décrire des dysplasies de l'émail sans établir le moindre

lien avec l'infection à V.I.H.. Ils préfèrent envisager une

étiologie multifactorielle comme une étiologie génétique ou

des dysfonctions immunes.

Dans la littérature, on ne retrouve pas de consensus à

propos des anomalies d'éruption et de l'infection au

V.I.H., et peu d'études s'attachent à cette anomalie en

particulier. Seuls des retards d'éruption dentaire sont

décrits.

5.3.

APPROCHE ODONTOLOGIQUE

5.3.1.

L’anamnèse

Il est

important de travailler en collaboration avec

l’équipe soignante pour connaître les stades clinique

et biologique de l’infection, les infections

opportunistes précédentes.

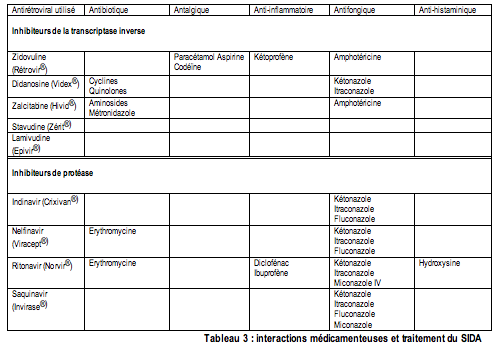

5.3.2. Les médications à

éviter au cabinet dentaire

5.3.3 Approche odontologique

5.3.3.1

La prévention et l'hygiène bucco-dentaire

La prévention et le traitement

des pathologies buccales associées au SIDA doivent être

absolument pris en charge par le chirurgien-dentiste afin

de maintenir la qualité de vie et de prévenir des

complications sévères.

Le but

essentiel est d'obtenir une bouche saine, sans plaque

bactérienne visible. Dans un premier temps, on explique aux

parents quel est l'intérêt pour leur enfant d'avoir une

bouche en parfaite santé et quelles sont les méthodes

d'hygiène efficaces. Les résultats sont d'autant meilleurs

que ces techniques préventives sont mises en place dès que

l'on a identifié la séropositivité de l'enfant. Cette

démarche doit être entreprise par l'équipe soignante et

réévaluée régulièrement. Les parents sont associés à ces

séances de motivation.

5.3.3.2

Les soins bucco-dentaires chez les enfants infectés par le

VIH

La fréquence des contrôles et

des soins.

Les

visites de contrôle doivent être nombreuses et régulières,

au moins tous les 6 mois. L’idéal serait des visites

tous les 2 à 3 mois pour un contrôle régulier ou pour

soulager les douleurs quelque soit le stade du S.I.D.A..

Les

séances de soins restent conventionnelles. Cependant 2

situations sont à considérer. Si le patient est en phase

aiguë de sa maladie, seule l’urgence sera traitée. Si

l’enfant est en phase de rémission, tous les

traitements classiques peuvent être envisagés et ne posent

aucun problème matériel.

Les

rendez-vous sont pris le matin car l’enfant est plus

calme. Une antibioprophylaxie est prescrite dans certains

cas pour prévenir une infection focale (chirurgie,

traitement parodontal appuyé, pulpectomie).

Notre

rôle est de soigner les caries par les moyens pédodontiques

classiques. La prophylaxie de la carie est primordiale

compte tenu du contexte médical de l’enfant. Les

apports de fluor par voie systémique ou topique sont

conseillés. Des actes préventifs, type scellements de

sillons, sont réalisés sur les dents permanentes.

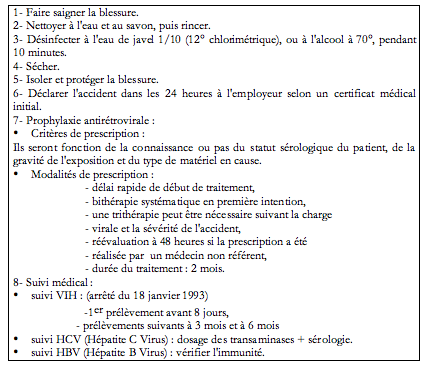

5.3.4. Conduite à tenir en

cas de piqûre ou de coupure