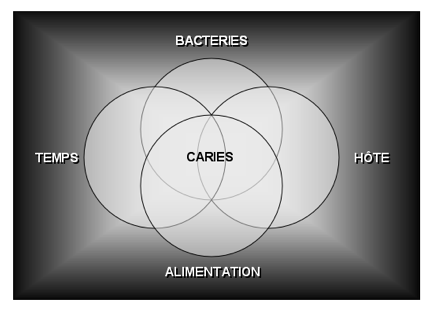

1. ETIOPATHOGENIE : RAPPELS FONDAMENTAUX

Le processus carieux appartient à la pathologie infectieuse

de l’enfant de façon quasi permanente et parfois de

façon préoccupante. La carie est une maladie dont le

symptôme est constitué par une déminéralisation des tissus

durs, conséquence de la fermentation acide des sucres par

les bactéries ; cet évènement ne se produit que lors

d’un contact étroit et prolongé bactéries/émail.

Selon la part d’intervention de chacun des facteurs,

le développement de la lésion carieuse est plus ou moins

rapide et plus ou moins important.

1.1. L’ HOTE : un facteur intrinsèque

La cavité buccale est un milieu très complexe offrant

différentes niches écologiques, riche en réactions

biophysiques et biochimiques qui vont influencer la qualité

de l’émail et de la salive le recouvrant.

La dent est la plupart du temps recouverte par un film

amicrobien de 0,1 à 1, la pellicule acquise, qui résulte de

l’adsorption de glycoprotéines dérivées de la salive

et du fluide gingival. L’adhérence des bactéries à

l’émail se produit généralement par

l’intermédiaire de cette pellicule acquise.

Les composants salivaires ont une importance fondamentale

dans l’écologie microbienne quant aux rapports

bactéries-surfaces orales. Leur rôle est double : ils

favorisent la colonisation des dents par différentes

bactéries et par ailleurs, ils retardent la formation de la

plaque ou même inhibent l’adhérence bactérienne.

Comme tout liquide biologique, la salive présente une

composition et un rôle complexes mais il est possible de

penser que sa finalité est de tendre vers un équilibre et

de se comporter comme une solution minéralisante.

1.1.1. La dent temporaire

Du fait de son anatomie et de

sa physiologie, la dent temporaire est particulièrement

susceptible à la carie. Des contraintes anatomiques et

physiologiques découlent les formes cliniques et par

là-même, les thérapeutiques.

La couronne est globuleuse avec un étranglement cervical.

Cette morphologie particulière favorise, en cas de lésions

carieuses proximales, les lésions septales interdentaires

et complique la prise au davier. Les sillons de la face

occlusale sont très marqués au niveau des molaires lors de

leur éruption, c’est-à-dire lors de

l’installation de la flore buccale (physiologique et

pathologique), puis les surfaces s’abrasent par la

suite.

- L’EMAIL : mince, peu minéralisé, dont les

prismes sont peu coalescents et mal orientés

- La DENTINE : mince, tendre, le diamètre des tubuli

est important, favorisant la pénétration bactérienne.

- La PULPE :

volumineuse

- Le CEMENT : peu épais et poreux.

Pendant son évolution, la dent temporaire passe par

différents stades déterminant des modifications pulpaires

qui vont conditionner sa réaction aux différentes

agressions.

- Au cours de la période de formation et d’éruption

(stade 1), la pulpe possède un grand potentiel réparateur

dentinogène.

- Au cours de la période de stabilité (stade 2), les

réactions de la pulpe sont comparables à celle de la

denture définitive. Néanmoins, la pulpe se caractérise par

une susceptibilité particulière à l’inflammation sur

un mode dégénératif.

- Au cours de la phase de résorption (stade 3), la dent et

le parodonte subissent d’importantes modifications

relatives à la migration apicale de l’attache

épithéliale, à la présence des canaux pulpo-parodontaux, à

la porosité du plancher pulpaire.

1.1.2. La dent définitive

jeune

Elle arrive souvent dans un

environnement défavorable.

-

Son émail est immature puisqu’il est minéralisé

seulement à 75% à l’éruption ; il mettra 1 an et

demi pour atteindre les 96% de minéralisation.

- Les sillons anfractueux et plus fragiles (zones de

coalescence) constituent des pièges à plaque.

- S’il s’agit de la 1° molaire, sa difficulté

d’accès et sa confusion relativement fréquente avec

une dent temporaire favorisent la permanence de la plaque

bactérienne.

- Les dents définitives font leur éruption dans une cavité

buccale où une flore plus ou moins

pathogène (selon l’indice carieux des dents

temporaires) s’est installée.

1.1.3.

Facteurs de l’écosystème

buccal

Différents

facteurs peuvent prédisposer à l’apparition de

lésions carieuses :

- héréditaires : qualité de l’émail (les dysplasies

prédisposent au processus carieux)

- congénitaux : troubles de l’odontogénèse, carences

vitaminiques (vitamine A)

- pathologiques : infectieux ( rougeole ), maladies

systémiques de la petite enfance

- locaux : salivaires d’une part : pH, concentration

en lysozyme et IgA secrétoires

dentaires et d’autre part : malpositions,

malocclusions.

1.2.

LES BACTERIES : un facteur extrinsèque

PERMANENT

Bien

que d’ordre acquis, les bactéries font partie

intégrante de l’individu en raison d’une

symbiose opportuniste.

Généralement aseptique à la naissance, la cavité buccale du

nouveau-né est rapidement colonisée dès la 6° heure. Les

bactéries cariogènes (Streptococcus

mutans et lactobacilles) ne sont

isolées que plusieurs semaines après les premières

éruptions dentaires.

La rencontre bactéries/surface amélaire s’effectue

par des interactions spécifiques entre la pellicule acquise

et les bactéries pionnières (généralement

Streptococcus

sanguis). La pellicule acquise est

l’intermédiaire obligatoire pour initialiser la

plaque bactérienne ; sa composition en glycoprotéines va

déterminer l’attachement initial de la 1° bactérie

colonisatrice.

La production bactérienne de

polysaccharides extra-cellulaires facilite

l’implantation successionnelle de différents

micro-organismes pouvant proliférer sous forme de

micro-colonies disposées en couches parallèles à la surface

dentaire et/ou sous forme de colonnes bactériennes

perpendiculaires à cette même surface.

Les bactéries

cariogènes vont utiliser, comme source nutritionnelle et

énergétique, les sucres extrinsèques dont le métabolisme

aboutit à la production d’acide lactique

déminéralisant l’émail ainsi qu’à la

fabrication de polysaccharides extracellulaires et

intracellulaires.

Les

polysaccharides extracellulaires

- empêchent la dilution de la

plaque,

- isolent la plaque des réactions physico-chimiques

buccales (tampons salivaires),

assurent le collage des

micro-organismes entre eux et aux surfaces, et enfin,

constituent une réserve d’énergie et de nutriments.

Les

polysaccharides intracellulaires servent de nutriments lors

d’un appauvrissement du milieu.

S’il

existe des plaques sans carie, il n’y a pas de carie

sans plaque :

La

capacité des micro-organismes à déclencher une lésion

carieuse est en rapport avec :

leur

nombre,

le pH le plus bas auquel ils fermentent les sucres,

l’importance de leur production acide à des pH

divers.

La production acide dans la plaque est conditionnée par :

la

rapidité de diffusion du sucre au sein de la plaque,

la vitesse de baisse du pH,

la lenteur de remontée du pH à sa valeur initiale.

Le pH auquel

la salive est saturée envers l’hydroxyapatite est

appelé pH critique et se situe entre 5,2 et 5,5.

La

stabilité de l’hydroxyapatite est essentiellement

liée :

au pH

environnant,

à la concentration en ions calcium, phophates et fluor.

Dans des

conditions physiologiques (pH 7), la salive se comporte

comme une solution minéralisante.

A un

pH compris entre 4,5 et 5,5, l’émail se dissout en

profondeur ; à un pH <4,5, l’émail se désagrège

superficiellement (d’où l’apparition de lésions

carieuses rampantes lors de polycaries).

Ainsi sur la surface amélaire, se produisent des réactions

de dissolution, de précipitation et de reminéralisation au

gré des variations du pH.

Il est alors possible d’observer :

des

désintégrations restant à un niveau subclinique,

des reminéralisations totales (carie arrêtée),

l’apparition d’un leucome précarieux ou

“white spot lesion”.

La lésion carieuse est déjà présente au niveau

histologique, mais nous n’intervenons qu’au

niveau clinique ( histologique versus clinique), d’où

l’intérêt de la prévention.

Une fois la couche d’émail franchie, les bactéries

cariogènes et en particulier les lactobacilles peuvent

prospérer dans la dentine, s’attaquant à la portion

organique de la dentine (nutriment), la destruction

minérale s’effectuant en raison de la production

acide bactérienne mais également en raison de la perte de

la trame organique collagène.

1.3.

L’ ALIMENTATION : facteur extrinsèque

ALEATOIRE

Le

régime alimentaire s’envisage selon ses composantes

chimiques (sucres) et physiques (consistance).

Composition

des aliments (sucres)

Dans

l’alimentation, l’apport

glucidique nécessaire doit être de 58%

(48% de sucres complexes ou lents, 10% de sucres raffinés

ou rapides).

Parmi

les sucres cariogènes et caloriques utilisés de façon plus

ou moins constante par les micro-organismes de la plaque,

on peut citer le glucose, le saccharose, le lactose...

Parmi

les sucres de substitution (de plus en plus présents dans

les sirops à usage pédiatrique), on peut citer les polyols

d’une part : le sorbitol, le mannitol, le xylitol qui

sont non cariogènes et moins caloriques que les sucres

traditionnels et, les édulcorants intenses d’autre

part comme la saccharine, l’aspartam qui sont

acariogènes et non caloriques.

Malgré

les conseils de prévention, les sucreries ont une place de

choix dans les manifestations destinées aux enfants ; elles

sont considérées comme des signes d’affection,

d’attachement ou encore comme moyen

d’apaisement.

Consistance

des aliments

La

consistance des aliments est un facteur à prendre en

considération. Les aliments durs et fibreux favorisent la

croissance alvéolodentaire et la salivation. Une

alimentation solide peut commencer dès 18 mois.

Ainsi les

habitudes alimentaires jouent-elles un rôle considérable

sur l’incidence de la carie.

1.4.

LE TEMPS :

NEWBRUN, en 1978, ajoute

le

temps au

schéma de Keyes. Le temps est nécessaire aux bactéries pour

adhérer à l’émail ainsi que pour mettre en oeuvre

leurs différentes activités métaboliques.

A côté de ce temps bactérien, le temps intervient également

dans la fréquence de consommation en hydrates de carbone

ainsi que dans le contact sucres/dent qui seront des

éléments déterminants dans l’apparition du processus

carieux.

Ce temps de contact est influencé par :

la

qualité du sucre,

la production salivaire,

la présence d’obstacles (encombrements dentaires,

cavités carieuses, morphologies occlusales tourmentées).

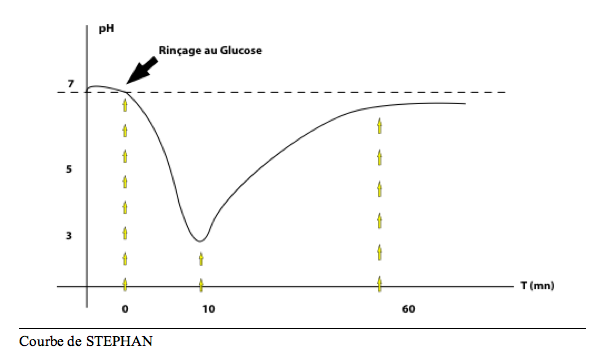

Au

vu de la courbe de Stephan, il est très compréhensible

qu’un seul apport même massif en sucre est préférable

à plusieurs, même légers dans une même journée.