2 . PHYSIOLOGIE DES DENTS TEMPORAIRES ET

DEFINITIVES

Le rôle que joue

la denture temporaire dans le développement de

l’enfant (crânio-facial, corporel et relationnel)

doit exhorter le praticien, et

a fortiori le pédodontiste,

au maintien des dents déciduales sur l’arcade

jusqu’à leur date d’exfoliation normale, suivie

de leur remplacement par les dents

définitives.

Cet objectif ne peut être atteint que par des traitements

préventifs et conservateurs appropriés dictés par une

connaissance parfaite de l’embryo-physiologie de la

dent temporaire considérée à

tort

et pendant

longtemps comme un « sous-organe »

de la dent

définitive.

2.1.MORPHOGENESE

DES DENTS TEMPORAIRES

2.1.1. Vie prénatale des dents temporaires

Les dents se forment à partir d’un bourgeon dentaire

individuel qui a une double origine : la lame

dentaire, dérivée de l’épithélium buccal et le

mésenchyme avoisinant (ectomésenchyme).

Chez l’embryon humain à la 8ème semaine, la cavité buccale est

tapissée d’un épithélium recouvrant le mésenchyme

(tissu conjonctif embryonnaire).

Sous l’action inductrice du mésenchyme, des

proliférations localisées des cellules épithéliales vont se

produire : c’est le début de la morphogenèse

primaire.

L’épithélium buccal subit un épaississement et

formera bientôt des bourrelets continus qui

s’enfoncent dans le mésenchyme pour former « le

mur plongeant » ou lame primitive. Ces bourrelets en

forme de fer à cheval sont les futures arcades dentaires.

Vers le 40ème jour, le « mur

plongeant » va se dédoubler pour donner la lame

vestibulaire et la lame dentaire qui s’infléchit en

direction linguale.

De la lame vestibulaire naîtra le sillon

vestibulaire : c’est l’amorce de la

formation du vestibule buccal.

A partir de la lame dentaire, dans chaque futur maxillaire

s’individualisent dix épaississements épithéliaux

localisés coiffés par des regroupements de cellules

mésenchymateuses : ce sont les bourgeons des dents

temporaires. Ils vont s’accroître rapidement et

auront tendance à s’isoler de la lame dentaire qui

leur a donné naissance.

A la

7-8ème

semaine, nous

serons en présence des bourgeons des incisives, des

canines. Quant aux bourgeons des dents temporaires

pluricuspidées, ils apparaissent à peu près en même temps

sur les deux lames : pour la première molaire

8-9ème

semaine, pour la

seconde, un peu plus tardivement (10-11ème

semaine).

Toujours postérieurement, nous aurons le bourgeon de la

première molaire définitive vers le 4ème

mois

in utero. Enfin, vers 1

an et 5 ans après la naissance, ceux des 2èmes et 3èmes

molaires définitives.

Chacun des bourgeons va s’enfoncer dans le mésenchyme

odontogène qui prolifère activement de sorte que le germe

dentaire sera bientôt constitué par deux éléments : la

partie épithéliale et la partie mésenchymateuse. Le

bourgeon prend alors la forme d’une cupule.

On peut alors constater un ensemble épithélial, une papille

et une enveloppe mésenchymateuse, un sac folliculaire.

La dépression cupuliforme du bourgeon

(10ème

semaine) va aller

en s’accentuant jusqu’au 3ème ou 4ème mois. Pendant toute cette

période, les germes sont au stade de « cloche

dentaire » ; le bourgeon se transforme alors en

organe de l’émail. L’histogenèse de

l’émail se précise avec la mise en place de 4 couches

cellulaires :

- L’épithélium adamantin

externe,

- Le réticulum étoilé (gelée de l’émail),

- Le stratum intermedium,

- L’épithélium adamantin interne.

2.1.2. Vie

post-natale des dents temporaires :

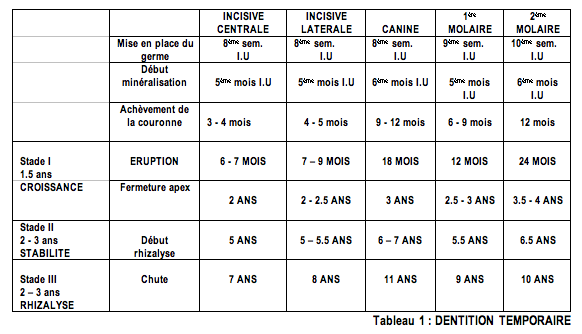

Nous proposons dans ce paragraphe un certain nombre de

données ; ces dernières ont été volontairement

simplifiées dans un but didactique.

Se rappeler cependant que :

- Les âges indiqués sont

susceptibles de subir des variations dans les limites de

physiologie normale, soit plus ou moins six mois pour les

dents temporaires,

- L’éruption des dents mandibulaires précède toujours

celle des dents maxillaires ;

- L’éruption des dents homologues n’est pas

toujours synchrone ;

- Le sexe, la race, la nutrition, le climat, la pathologie

interfèrent également.

L’éruption, pour l’ensemble des dents

temporaires, se situe entre l’âge de 6 mois et 2 ans

et demi, soit une poussée dentaire par semestre.

A la naissance, tous les germes temporaires sont présents

au sein des bases osseuses.

La dent temporaire a une durée de vie déterminée dans le

temps. Son existence fonctionnelle passe par trois stades

physiologiques post éruptifs :

Stade 1 : C’est une

phase de

croissance qui dure de l’éruption à

l’édification complète des racines (un an et demi

environ). A ce stade, la pulpe est à son maximum de

potentiel réparateur et dentinogène.

Stade 2 : C’est une

phase de

stabilité qui dure de l’édification

complète des racines à la résorption radiologiquement

décelable. Sur une radiographie, la fin du stade 2

correspond à la disparition de la moitié apicale de la

racine (trois ans environ). Les réactions de la pulpe sont

comparables à celle de la denture définitive. Néanmoins, la

pulpe se caractérise par une susceptibilité particulière à

l’inflammation sur un mode dégénératif.

Stade 3 : C’est une

phase de

résorption qui dure de la résorption

radiologiquement décelable à la chute précédant

l’éruption de la dent définitive (trois à quatre ans

environ). Au cours de cette phase, la dent et le parodonte

subissent d’importantes modifications relatives à la

migration apicale de l’attache épithéliale, aux

canaux pulpo-parodontaux, à la porosité du plancher

pulpaire.

2.2.

NECESSITE DE LA CADUCITE DES DENTS

TEMPORAIRES

L’existence de la dent temporaire est éphémère et

régie par cinq phénomènes génétiquement programmés :

- Organes trop petits pour une

arcade croissante et mal adaptée à l’évolution de la

fonction manducatrice,

- Ephémérité liée à la présence de la dent de remplacement

et assurée par la résorption (ostéoclastes) dentinaire,

cémentaire et osseuse,

- Brève période de maturation (un an et demi),

- Rhizalyse coïncidant avec la fin de la formation de la

couronne de la dent définitive,

- Sénescence pulpaire liée à la résorption.

2.3.

PARTICULARITES DES DENTS TEMPORAIRES

2.3.1.

Morphologie

La couronne est

globuleuse avec un étranglement cervical. Cette anatomie

particulière favorise l’apparition de lésions

septales interdentaires, de lésions carieuses proximales et

complique la prise au davier lors de

l’extraction. Ces dents étant plus fragiles,

une butée de fermeture des mors est préférable (daviers

pédodontiques spécifiques).

Les sillons de la face occlusale sont très marqués au

niveau des molaires lors de leur éruption,

c’est-à-dire lors de l’installation de la flore

buccale (physiologique et pathologique), puis les surfaces

s’abrasent par la suite.

Les racines sont effilées, en pinces sur les molaires, ce

qui occasionne fréquemment des fractures lors des

avulsions.

2.3.2.

Histo-anatomie

L’EMAIL :

- L’épaisseur

d’émail est moindre sur une dent temporaire

que sur une dent

définitive et en particulier, au niveau du 1/3 cervical des

faces proximales. A cet endroit, une usure s’effectue

favorisant l’apparition de caries jumelles.

- Il existe 2 types d’émail : l’émail pré-natal

(mieux minéralisé) séparé de l’émail post-natal par

la ligne d’Orban ; l’émail post-natal est

prépondérant dans la 2° molaire.

- Les prismes d’émail sont perpendiculaires au niveau

de la face occlusale et orientés de bas en haut au niveau

proximal ce qui entraîne une destruction de pans entiers en

cas de carie. De plus, ces prismes ont une mauvaise

coalescence.

LA DENTINE :

Son épaisseur

est moindre que celle des dents définitives sauf au niveau

des faces occlusales.

Le diamètre des tubuli important favorise la pénétration

bactérienne.

LA

PULPE :

La pulpe est

volumineuse puisqu’elle occupe le 1/8° de

l’espace coronaire (pulpe permanente 1/27°)

et ses cornes sont

très saillantes. Le volume de la pulpe et sa configuration

expliquent la fréquence des atteintes pulpaires lors de

lésions carieuses proximales en denture temporaire.

LE

CEMENT :

Le

cément est peu épais et poreux.

Le plancher de la chambre camérale est mince et traversé

par des canaux pulpo-parodontaux.

Les espaces interglobulaires de CZERMAK, sortes de lacunes

cémentaires, augmentent la porosité des structures et donc

la rapidité de diffusion de l’infection dans les

structures périphériques.

Des

contraintes anatomiques et physiologiques découlent les

formes cliniques et par là-même, les thérapeutiques.